|

Loîc Le Groumellec, Galerie

Daniel Templon, Paris.

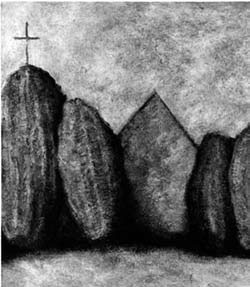

Loïc Le Groumellec est né à Vannes en Bretagne en 1957.

Après avoir étudié à L’École des

Beaux-Arts de Rennes, il s’est rapidement installé à Paris

en 1983. La collaboration de la galerie Karsten Greve avec l’artiste

remonte à 1989 et se poursuit encore. Il a vécu et travaillé quelques

années avant de revenir à Paris. Depuis les années

1990 il expose un peu partout dans le monde ses peintures, lithographies

et dessins. Entre autres à Montréal, Lausanne (Galerie Alice

Pauli), à Milan, Stavelot, Cologne, Sydney, New-York et aujourd’hui à Paris

(Galerie Templon). Il est devenu un des maîtres d’une sorte

de minimaliste figuratif. Il a pris quelques thèmes de référence

: le mégalithe, la croix et la maison sont ainsi les prétextes

récurrents de sa peinture. La sobriété de ces fondamentaux,

leur caractère monumental, la surface et la matière jouent

un rôle essentiel dans sa préoccupation de « peindre

la peinture » et de tenter de mettre en oeuvre une « esthétique

de l’incongruité » dont l’objectif est la mise

en échec de toute interprétation esthétique, religieuse.

Cette recherche s’effectue selon divers formats, sans couleur afin

de radicaliser son propos. D’une certaine manière, à travers

ces figures emblématiques, il rejoint la préoccupation synthétisée

par René Daumal avec la formule suivante « Autant dire que

le cercle est le centre de l’être, la forme de son non-être,

le trou qu’il fait dans la réalité »

La

figure est donc le lieu prétexte,

le pôle où s’opère

le scellement, le tassement du réel.

Seul reste visible le vide qu’est

la peinture. Son creux à vif qui

n’enserre jamais la réalité mais

son manque. L’artiste appelle à une

vision antérieure, rupestre. Il

infuse aussi un autre désir : celui

de la résurrection de la peinture

dont la densité fomente le dévoilement

de ce qu’elle est. Émerge

une paradoxale incarnation, un refroidissement,

une évanescence qui laisse apparaître

non l’opacité du jour mais

du «tour». Loîc Le Groumellec

donne corps à l’autre côté de

la peinture : non à une autre matière

mais à un précipité.

Le peintre ne marche donc plus comme il

le souhaitait dans les Églises ou

les temples, il tourne en rond non dans

sa tête mais dans un atelier rupestre

afin de retrouver dans les cercles de ses

figures le compas du désert et l’expérience

même du lieu déserté de

l’être et de l’art. Il

passe d’un rituel sacré à une

image inavouable. Il s’éprouve

lui-même comme devenant f(l)ou. Dans

le rectangle, l’antre, la netteté naturaliste

de son périmètre. Un pan

laisse en suspens le statut de sa matière

- comme le mode de son accrochage sur le

mur. La

figure est donc le lieu prétexte,

le pôle où s’opère

le scellement, le tassement du réel.

Seul reste visible le vide qu’est

la peinture. Son creux à vif qui

n’enserre jamais la réalité mais

son manque. L’artiste appelle à une

vision antérieure, rupestre. Il

infuse aussi un autre désir : celui

de la résurrection de la peinture

dont la densité fomente le dévoilement

de ce qu’elle est. Émerge

une paradoxale incarnation, un refroidissement,

une évanescence qui laisse apparaître

non l’opacité du jour mais

du «tour». Loîc Le Groumellec

donne corps à l’autre côté de

la peinture : non à une autre matière

mais à un précipité.

Le peintre ne marche donc plus comme il

le souhaitait dans les Églises ou

les temples, il tourne en rond non dans

sa tête mais dans un atelier rupestre

afin de retrouver dans les cercles de ses

figures le compas du désert et l’expérience

même du lieu déserté de

l’être et de l’art. Il

passe d’un rituel sacré à une

image inavouable. Il s’éprouve

lui-même comme devenant f(l)ou. Dans

le rectangle, l’antre, la netteté naturaliste

de son périmètre. Un pan

laisse en suspens le statut de sa matière

- comme le mode de son accrochage sur le

mur.

Est-ce un trompe l’oeil, un lasso aux fantasmes ? Passons-nous d’une

illusion à une autre ? Rien de tout cela. Loïc Le Groumellec

se contente de rappeler que la peinture n’est rien d’autre

qu’une surface. Tout dedans. Rien dehors. Le spectateur s’immobilise

face à ces questions, incapable de comprendre pourquoi le noir se

donne comme un obstacle, un voile. Face au clivage blanc-noir, un malaise

nouveau s’installe, comme dans les situations où l’on échoue à repérer

les limites de notre propre peau. Au sein du rectangle de la toile, le

cercle de la féminité. Il n’y a qu’un vide plein

de l’évidence du rond noir sur fond blanc (surmonté parfois

d’une croix façon Malévitch) propre à replonger

l’homme dans la sensation de devenir encore plus f(l)ou. Une béance,

simplement une béance. Close ouverte. La peinture reste le seul

lieu de la séparation optique mais de la non séparation physique.

Rond arrêt, ouverture, continuité spatiale, conduite forcée

dans le cadre qu’elle abolit. L’artiste sait que devant le

vide et l’évidement on sacralise mieux mais grâce à l’ironie

du propos qui se moque de tout discours sur la peinture. Le Groumellec

marche, continue d’avancer. Sans attribut, sans poids. Sa voracité n’est

qu’atmosphérique, forcément. «Atmosphère,

atmosphère» se moque-t-il en artiste perfide qui donne à l’absence

la puissance du lieu.

|