Dossier Mark Brusse |

| Mark Brusse, ou la beauté de l'effroi |

| par Gérard-Georges

Lemaire |

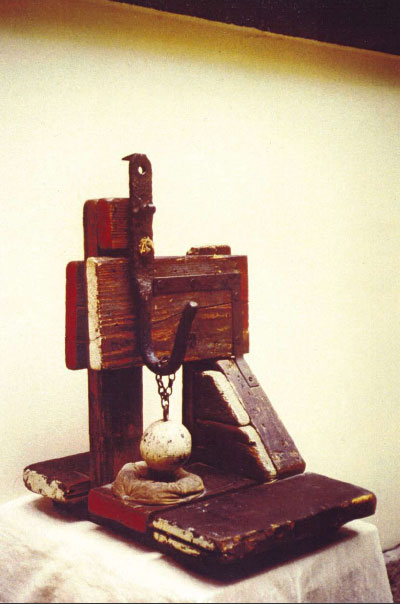

Reflets, Maurice Maeterlinck, Serres chaudes. Le microcosme de Mark Brusse m'est toujours apparu comme une savante alchimie entre les machinations graphiques d'Alfred Kubin et les formes fluides et placées dans des perspectives surprenantes du japonisme. Ce n'est bien entendu qu'une métaphore pour rendre au mieux l'idée de ce que je ressens quand je l'aborde. Et quand je parle du japonisme, je ne pense pas tant à ce que les artistes européens ont pu soutirer aux grands maîtres de la xylographie du pays du Soleil levant entre le dixseptième et le dix-huitième siècle. En ce qui me concerne, je ne fais pas allusion aux plus célèbres d'entre eux en Occident - Harunobu, Utamaro ou Kunisada Utagawa. Je fais une exception pour le génial Hokusai car il a exploré tous les territoires possibles de la création et il a été l'une des sources de ceux auxquels je veux arriver, les derniers graveurs de talent de l'ère Genroku et qui ont travaillé à la fin de l'ère Meiji, c'est-à-dire dans la première partie du dix-neuvième siècle. Je les qualifierai de crépusculaires, pour deux raisons : d'abord parce qu'ils ont privilégié des couleurs sombres, en particulier un bleu foncé rarement employé jusqu'alors, et ensuite parce qu'ils ont montré une inclination marquée pour des sujets fantastiques. Mais je le répète : son univers plastique ne présente pas de relations directes avec Kubin et avec ces artistes nippons qu'on a peu considérés sous nos latitudes, mais de subtiles connivences et, en tout cas, des parallélismes dans l'expression et dans l'esprit. Son oeuvre démontre, sans jamais l'afficher, une belle culture picturale et graphique. D'autres influences, d'autres amours secrets se conjuguent à sa parenté avec le dessinateur tchèque reclus dans sa maison de Zwickledt et les derniers représentants d'une vertigineuse généalogie de graveurs sur bois dont l'inspiration a reposé sur la culture née à Edo après la prise de pouvoir des Tokugawa en 1603. Il n'en reste pas moins ce goût prononcé pour le dessin lui-même source d'étrangeté et, en revanche, ce qui le distingue de lui, une prédilection pour la polychromie dans ses tableaux (ce qui n'est pas le cas pour son oeuvre gravée, souvent en noir et blanc et qu'on peut placer à l'enseigne de l'esthétique de la Wiener Werkstætte). Je vais choisir une gravure en particulier pour mieux illustrer mon propos. Il s'agit de Ohh Gua-Gua Pinchincha, exécutée en l'an 2000. J'y distingue un haut volcan dont l'embouchure s'est changée en une bouche molle d'où sort une fumée noire et épaisse dont les volutes sont cernés et définis par de fins traits blancs. Deux yeux blancs aux iris noirs comme le charbon métamorphosent la fumée jaillie des entrailles de la terre en un semblant de visage. Derrière la montagne menaçante - et presque anthropomorphe -, je vois un ciel rouge et, au-dessous, un pan d'espace jaune. Et devant ce volcan si noir, je distingue en bas à gauche une tête noire elle aussi, une tête d'animal, disons même d'un monstre, mais vaguement humanisé ; de l'autre côté, presque de façon symétrique, se trouve les contours du visage blanc d'un homme (blanc comme la craie), dont je ne peux relever que la forme générale, les yeux et deux narines à peines esquissées. Ces deux figures, l'une blanche, l'autre noire, rendent à merveille l'ambivalence cultivée entre les réminiscences de Kubin, d'une part, et celles des estampes japonaises qui ont été imprimées peu avant l'émergence de l'ère Meiji. Une autre planche, baptisée Nightwings (Ailes nocturnes, 2006), en noir et blanc, prend plutôt l'apparence d'un cauchemar en bonne et due forme. L'effroi se lit sur le visage (entièrement blanc, comme le précédent) d'un homme chauve qui vient de découvrir un énorme papillon dont les ailes ressemblent à des plumes (ou à des feuilles) et qui sont frappées de quatre têtes de mort. Le tout se découpe sur un fond uniment noir. Peut-être devrait-on ajouter (il est plus que temps) une autre influence possible : celle d'Odilon Redon. Cela se manifeste par la présence d'un être indescriptible qui envahit l'espace de la composition de Quand des ailes poussent aux pierres : les ailes évoquent tout aussi bien des écailles que des queues de poissons. La paume de la main, noire et tendue (seuls les ongles sont blancs), semble supporter le poids de cet être de l'au-delà, qui n'est qu'une masse organique, une pure énigme visuelle, qui contredit le titre puisqu'elle est relativement légère pour qu'un homme puisse la tenir ainsi à bout de bras. L'ambiguïté foncière de cette figure n'appartenant à aucun règne connu de la Création renvoie aux obscures cogitations de Redon, dont l'imagination était fertile dès qu'il avait l'intention de procurer le sentiment de l'angoisse et de la peur. Mais il se différentie de ce dernier parce qu'ici peu de choses sont tracées avec netteté. Que les rêves soient la matière première de son art, c'est là une évidence absolue. J'ai encore présent à l'esprit une belle encre de Chine intitulée Dormeur de la montagne (1990), où l'on retrouve cet homme au même visage blanc. Je me suis demandé pourquoi Mark Brusse a tant aimé reproduire d'une oeuvre à la suivante ce visage blême, une réponse (qui n'est pas nécessairement la bonne) s'est imposée à moi : le 14 avril 1722, un Belanda (un habitant des anciennes Indes néerlandaises), un certain Pieter Erberveld, a été exécuté pour avoir osé conspirer contre la VOC (acronyme pour Verenigde Oost-Indische Compagnie, la Compagnie des Indes orientales) qui gouvernait les îles de l'actuelle Indonésie. L'écrivain Hella S. Hausse, dans son roman, l'Anneau de la clé, a relaté le sort qui a ensuite été réservé à son cadavre : « Son crâne badigeonné de chaux, planté sur un pieu, était encore visible sur un bloc de ruines, route de Jacatra. » Peutêtre cette exhibition exemplaire et épouvantable s'était-elle logée dans un recoin profond de son cerveau. Quoi qu'il en soit, en plus de ce blanc irréel et de ce même crâne chauve, je note une abstraction similaire, celle des lignes souples dans la représentation de ce personnage qui repose en toute quiétude enveloppé dans une belle nuance de gris noir, les draps et les oreillers étant bordés de noir et ayant l'aspect de rochers semblables à ceux qu'on trouve dans les tableaux de la Renaissance, c'est-à-dire stylisés à l'extrême. Ce goût constant pour l'empire des sphères oniriques ne fait pourtant pas de lui un lointain héritier des surréalistes. Il privilégie le grotesque, l'absurde et l'épouvantable, qui sont souvent corrigés par une ironie subtile et même, de temps en temps, par un humour à la fois noir et moqueur. C'est ce qui émane du Baiser (1993) : en haut et à gauche, il y a une tête aux yeux clos (cette fois, elle a vraiment l'air d'un fantôme) qui tire une langue rouge et démesurée qui lèche avec voracité un crâne digne d'une vanité aux yeux noirs et très vivants. En somme, la pensée de Mark Brusse, telle qu'elle se projette dans la fiction de la peinture, du dessin, de la gravure, de l'assemblage, évolue dans des zones improbables qui reposent sur des jeux savants de réminiscences et de références plus ou moins explicites, d'allusions brouillées ou perverties et de citations tronquées et déformées. De telle façon qu'on aborde ses oeuvres avec le soupçon de progresser plus ou moins sur un terrain de connaissance, mais, au fur et à mesure qu'on s'en imprègne, on finit par comprendre qu'on s'est égaré dans un continent inconnu, quelque part entre la conscience et l'inconscient. Ce non-lieu que l'artiste propose non sans un sens incontestable de la théâtralité, est le lieu spécifique de l'art, qui ne peut exister que dans cet interstice entre la déraison et la raison. Franz Kafka avait l'habitude de consigner ses rêves dans ses carnets noirs in-quarto et, quelques fois, jusque dans sa correspondance. L'écrivain pragois rêvait souvent le jour, derrière son bureau, transporté doucement de l'autre côté du miroir en plein travail pendant un bref instant. Mais un instant intense. Insomniaque devant l'Eternel, le rêve était devenu chez lui sinon une seconde nature, du moins une existence parallèle lui offrant des scènes impressionnantes qu'il pouvait décrire dans le plus menu détail. Mark Brusse a choisi à son tour de consigner ces visions venues des Enfers qui le constituent. Il en restitue les folles extravagances, aussi terribles soient-elles, comme les produits vénéneux d'une beauté paradoxale. Tant et si bien que ces spectres sombres, comme ceux qu'il a déposés sur des tempéras - Dans la main du serpent, La Truite noire (toutes deux de 1997) ou dans L'Histoire du petit moine (1998) sont des métamorphoses où serpents, poissons, têtes au regard éberlué, sans oublier des formes indécises, où la terreur est source de fascination, donc d'une sensation de gêne. Ce qui ressort de la monstruosité émanant de ses créations se révèle toujours un appât dangereux même si l'on comprend bien qu'il n'est que strictement esthétique. L'artiste nous oblige à nous confronter à nos vices et à nos hantises. Ainsi procède-t-il à une alchimie transformant le récit des songes en objets de délectation - d'une délectation, dois-je préciser, qui n'a rien de morose, qui n'est pas mélancolique dans son essence, qui serait même, en sourdine, une sorte de jubilation dans l'application qu'il manifeste à organiser la mise en scène d'horreurs sans nom qui surgissent toutes armées de sa cervelle jamais en repos. Paris-Milan, février 2009. |

| Gérard-Georges Lemaire |

| mis en ligne le 23/05/2009 |