Aurèle, Cynthia Fleury, Georges Sebbag, La Différence, 384 p., 100 euro.

Pas facile à classer dans une catégorie ou un genre, Aurèle est un artiste qui paraît avoir voulu traverser plusieurs territoires de l'art de notre temps, de Fluxus au Street Art en passant pas bien d'autres mondes, même les formes les plus absurde de l'art dit contemporain. On ne peut non plus décrire un parcours, mais plutôt, des phases, où il a mis l'accent sur certains procédés plus que sur d'autres. Il y a tout de même un élément précis qui semble devoir l'accompagner dans toutes les étapes de son histoire : un chien blanc un peu étrange - un bull terrier, qui est racé de manière un peu caricaturale, avec une tache autour de l'oeil droit. C'est une image fétiche, comme une tache de naissance de son oeuvre, mais peut-être plus que cela : le suppôt de son esthétique. Sans doute l'a-t-il utilisé pour accentuer la dimension critique de son entreprise plastique, et aussi pour rendre plus tangible son goût pour le pastiche. Il en fera une statue digne de Jeff Koons et de ses homologues, mais il fait aussi son apparition, sous la forme d'une affichette de recherche policière dans des tableaux résolument abstraits et géométriques (entre 1986 et 1989), dans des parodies du style de Lichtenstein ou d'Andy Warhol. En fait, le matériau qu'il utilise n'est pas le réel, ni même un espace imaginaire, mais celui des arts plastiques de ses précurseurs et de ceux de son époque. Parfois, les références qu'il exploite sont évidentes, parfois moins. Mais l'on comprend que tout est un détournement sans vergogne d'autres oeuvres qui ont déjà leur place dans les musées et dans l'histoire de l'art. Fernand Léger, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat font partie de ces peintres qui ont été exploités par ses soins et changés en une autre chose, qui ne leur appartient plus. Les dollars si chers à Warhol sont omniprésents dans les Series Jack Off (1990-1993). Les sculptures de son chien ont pu être réalisées dans toutes sortes de matériaux, surtout en résine, et renvoyant chaque fois à d'autres icônes récentes. Aurèle ne dédaigne pas non plus la performance. Et il se sert des lettres des mots SIDA (et aussi DADA par comble d'ironie) dans la suite Je vide mes tiroirs, je range mes placards, je rapièce ma mémoire d'images trouvées, je lave mon linge sale (1993-1994) avec des images connues (Le Cri d'Edvard Munch) et des photographies glanées on ne sait où.

Cela l'entraîné à réaliser plusieurs suites de compositions avec une image centrale entourée de toutes sortes d'images plus petites ou de dessins. Puis est venue la suite dont l'injonction « Think Art » est le leitmotiv : Think, 1993-1994, avec le buste d'un homme dans différentes phrases, mais souvent avec « penser l'art » en anglais (l'homme assis peut de temps à autre être remplacé par la figure du chien ou tout autre chose). Et la sculpture du chien sert de support pour une inscription, « Junky », « A Live Dog », « Fragile », etc. Il revient, semble-t-il, à chaque fois qu'un type de travail se termine. Il peut aussi se transformer en petites statuettes grossièrement sculptées, entre l'artisanat naïf et les religions primitives (voir la série des Bras cassés, 1997-2000). Il arrive que la dynamique de cette recherche s'accélère s'affole, mélange de plus en plus les mots et les images (dans le cycle More - No More, 1990-1997). Et il y a la série Je est définitivement - Joseph Beuys, Andy Warhol, Marcel Duchamp, Yves Klein, Basquiat, Picasso et ainsi de suite. Le chien est coulé en bronze et noirci dans Lostdog ou est peint en jaune dans l'installation La Vie en jaune (2006-2007). D'autres suivront en néon. Et si cet animal de compagnie était le simulacre de l'artiste égaré dans les métamorphoses incessantes de l'art et de ses théories ou présupposés ? C'est là une sorte de fuite en avant de l'artiste Aurèle : on a l'impression qu'il tente de s'emparer d'un fantôme qu'on appelle art et en produit des avatars sans fin avec passion et aussi dans une sorte d'affolement : c'est un théâtre où tout est permis et où s'engloutissent les réminiscences les plus belles et aussi les plus médiocres. Cela mériterait bien sûr un examen plus attentif et moins sur le vif. Mais le livre est remarquablement bien conçu et rend justice au moins à ses intentions.

Clefs à rendre la toile écrue, Daniel Dezeuze, Fata Morgana, s.p., 19 euro.

Depuis longtemps, Daniel Dezeuze, l'un des principaux fondateur du groupe Supports/Surfaces et créateur de la revue Peinture - Cahiers théoriques, écrit. Il écrit de la poésie et une poésie inclassable. Il n'est ni néoclassique, ni surréalisme, ni quoi que ce soit d'autre. Il a inventé un genre, sans doute sans en avoir l'intention. Ou peut-être que si - c'est un homme secret, une huître qui a adopté la doctrine des cathares et a lu François Rabelais. Ses dessins ne sont pas, assez curieusement, le complément de son oeuvre plastique (en tout cas, jusqu'à une date récente), ni ses prolégomènes, mais une autre manière de s'exprimer. Il a donc développé deux oeuvres en parallèle, toutes les deux assez novatrices et même parfois osées, même par rapport aux critères de l'avant-garde. En revanche, ils sont tout à fait en accord avec ses textes poétiques. Ces derniers sont une curieuse association de pensées elliptiques et de transpositions de rêves. Ce sont également, comme on le voit dans ce recueil, une sorte d'autobiographie voilée et de « philosophie » -, une vision très personnelle du monde, qui ne manque ni de profondeur ni de force critique. Il peut enfin y insinuer beaucoup d'humour. Il y glisse ses réflexions sur l'art et sur son rapport personnel avec la création. En somme, nous avons là un compendium d'une réflexion qui porte sur tous les aspects de l'existence et de la pensée, en relation avec les interrogations qu'il a sur son propre travail. Daniel Dezeuze a « illustré » ses poèmes, c'est-à-dire qu'il a mis en rapport des dessins plutôt cocasses avec des écrits parfois graves et, j'allai dire, réciproquement. Si l'on doit le considérer comme l'un des grands artistes de notre temps, nous devons le regarder comme l'un des grands poètes présents. Ce livre est d'une grande intensité et a été rédigé avec beaucoup de finesse. Ses pièces sont limpides et pourtant (dans la plupart des cas) énigmatiques. Elles jouent de contradictions et de contrapositions. En somme, il a élaboré un univers qui n'a aucune correspondance dans le microcosme littéraire français. Et il est fait pour la méditation en même temps qu'il procure des joies et des jouissances qui vont de la pure observation des choses ordinaires aux plus hautes sphères de la connaissance et de l'expérience intellectuelle. Il n'y a chez lui aucune volonté de se présenter comme un poète expérimental, mais il est loin du classicisme ! La moindre plante, sous sa plume, se métamorphose et devient une pièce à contempler sous un éclairage inédit. C'est l'inverse de Francis Ponge dans cette optique : il ne cherche pas une essence, ou une vérité intérieure du sujet examiné, mais plutôt ce que ses apparences peuvent nous susurrer en secret, nous faisant voir cet autre aspect qui ne saute pas aux yeux. Au fond, il procède comme Cézanne qu'il admire tant, en transformant ce qu'il contemple, mais dans un tout autre registre. A lire et relire sans attendre.

Devenir peintre (Journal 1956-1968), Bernard Rancillac, Hermann « Savoir arts », 294 p., 22 euro.

Le grand intérêt de cet ouvrage de Bernard Rancillac est au fond de nous fournir les clefs essentielles pour bien comprendre les principales orientations de la figuration narrative, vaste nébuleuse de l'art français, qui a fait son apparition à la fin des années soixante et qui n'a cessé alors de multiplier ses rhizomes dans toutes les directions imaginables. Ce que l'auteur explique très bien, c'est la façon dont les premiers représentants de cette mouvance artistique si importante ici, mais peu connue à l'étranger (et pourtant, il y a pas mal d'étrangers dans ce « groupe » surtout des Italiens et des Espagnols). Seules des individualités venues de l'étranger ont connu un succès hors de nos frontières, et ils ne sont pas nombreux. Le point principal est sans aucun doute la réaction au Pop Art américain, jugé trop neutre, pas assez critique en somme. Ce qui n'est à mon sens qu'un point de vue assez superficiel, car la représentation des produits de consommation courante faite par Andy Warhol par exemple, est totalement ambiguë : elle célèbre son esthétique banalisée (mais il ne faut pas oublier que le fameux paquet de Lucky Strike a été dessiné par l'un des plus grands designers du XXe siècle !) tout en mettant en évidence son absurdité obsédante. Les français et, en particulier, le regretté critique Gérald Gassiot-Talabot, ont souhaité un art plus engagé. Il faut d'ailleurs ne pas oublier les accointances (compliquées avec le cercle de la Jeune Peinture, très politisé). En réalité, cet aspect de la critique sociale est absent de pas mal d'oeuvres, comme celle d'Adami ou de Monory, ce dernier ayant bâti son aventure personnelle sur une couleur - le bleu - et sur la traduction plastique d'un roman noir imaginé par le peintre. Mais cela a eu une incidente sur la posture de ces auteurs. La seconde question qu'aborde Rancillac est celui de la photographie. Ses propres tableaux sont souvent construits à partir de photographies de presse, dont certaines ont été prises par des professionnels célèbres (ce qui lui a valu quelques avanies judiciaires assez ennuyeuses).

Bien sûr, l'idée n'a pas été de plagier, mais d'agir comme les artistes du Pop Art d'outre-Atlantique, mais avec le désir d'une transposition dans le champ de la peinture, lui-même mis en cause dans ce rapport très singulier et même paradoxal. Tout ce que raconte Rancillac sur ces deux aspects est vraiment instructif. Son journal est intéressant, car il commence très tôt (1956) et qu'il concerne en partie une période où il a fait de la peinture abstraite (ce qui lui avait bien réussi, d'après ce que j'en connais). Quoi qu'on pense des recherches de Rancillac, on lira avec intérêt ces pages, car elles donnent une version personnelle d'une histoire collective et aussi les thèmes majeurs de son travail, mené avec une imperturbable cohérence.

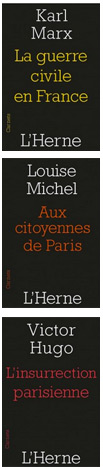

La Guerre civile en France, Karl Marx, « Carnets », L'Herne, 128 p., 7,50 euro.

Aux citoyennes de Paris, Louise Michel, « Carnets », L'Herne, 64 p., 7,50 euro.

L'Insurrection parisienne, Victor Hugo, « Carnets », L'Herne, 104 p., 7,50 euro.

La Guerre civile en France, le long essai écrit par l'auteur du Capital le 30 mai 1871, c'est-à-dire quelques jours seulement après l'écrasement de la Commune de Paris est tout à fait surprenant quand on connaît peu ou prou ses théories sur la révolutions. Il nous propose une chronique assez détaillée des événements, de ses causes, se double d'une diatribe pamphlétaires contre les Versaillais et en particulier contre Adolphe Thiers. Rarement Marx a mis tant de véhémence dans ses attaques (de manière caricaturale et non sans une certaine violence) contre des hommes politiques et leurs agissements. Il est vrai que la capitulation de la France par les fondateurs de la IIIe République (dont certains ont pu être soupçonnés de préparer en fait un rétablissement de la monarchie). En revanche, il analyse les événements qui ont conduit à la création de la Commune avec beaucoup de précision et d'acuité, en mettant tout de même l'accent plus sur ses aspects positifs que sur ses erreurs (en particulier, son absence totale de lien avec le monde rural qui lui a été fatale). Ce texte explique les raisons de ce soulèvement, qui est d'abord en relation avec la guerre franco-prussienne et la volonté de conserver les canons qui étaient propriété de la Garde nationale. Mais il ne dit mot de l'entrée des vainqueurs dans la capitale, qui se sont contentés d'y défiler et d'en repartir aussitôt. Cela a une importance décisive, car Paris s'est vaillamment défendu, refusant la reddition de ceux qui ont remplacé Napoléon III au pouvoir. En fait, tout l'article de Marx fonctionne avec des détails très pointus et des oublis assez curieux. Il n'en est pas moins vrai que ses observations sont pertinentes. S'il ne tire pas encore de grandes conclusions théoriques, il a su percevoir le caractère singulier de cette insurrection populaire, qui a associé ouvriers, artisans et petits bourgeois et qui s'est terminé dans un effroyable bain de sang.

Louise Michel est demeurée la figure emblématique de la Commune de Paris. Elle a pu échapper aux fusillades féroces des Versaillais et a été condamnée à l'exil à vie en Nouvelle-Calédonie. L'amnistie de 1880 lui permet de rentrer en France de défendre les idéaux anarchistes dans le journal Le Libertaire. Ses activités politiques lui valent encore de faire de la prison et elle s'est exilée, volontairement cette fois, à Londres. Mais elle n'a adhéré à l'anarchisme qu'après les événements sanglants de la Commune à Nouméa (dans ce petit volume est d'ailleurs reproduit un petit poème sur cette ville coloniale lointaine). Comme le prouvent ces articles et déclarations, ce n'est pas une théoricienne, mais une fiévreuse, si je puis dire, une femme animée par des pensées aussi nobles que radicales. Elle oeuvre surtout pour la cause des femmes, qui est encore pire que celle des hommes. En 1882, elle s'adresse à la Ligue internationale des femmes révolutionnaires et ne fait qu'énoncer des principes de base : ni la guerre, ni la prostitution (quand on y réfléchit, c'est une étrange alternative !) Mais on pourra entendre sa voix, résolue et vibrante, mais aussi généreuse et sans haine. C'est là un document qui permet de mieux comprendre l'esprit qui a animé bon nombre de communards, dont les compagnes n'étaient pas nécessairement des pétroleuses.

Victor Hugo a-t-il été favorable à la Commune de Paris ? Certainement pas. Son seul geste pendant cette période mouvementée a été de sauver les deux chevaux blancs de Théophile Gautier de l'abattoir. En fait, il songe surtout à la guerre avec la Prusse et a écrit une sorte d'adresse aux Allemands pour leur expliquer l'iniquité de s'en prendre à Paris, avec pas mal d'arguments assez singuliers sur le rôle de Paris, capitale du monde ! Ses considérations sont singulières et souvent nous laissent pantois. Mais il évoque néanmoins l'idée d'Etats-Unis d'Europe qu'on pourrait fort bien remettre à l'ordre du jour étant donné l'état pitoyable de notre continent, qui ne ressemble pas à grand chose. Il prêche la poursuite de la guerre et espère voir Paris se défendre comme les autres villes de France qui ne sont pas encore prises par l'ennemi. IL réprouve le gouvernement qui s'est installé à Versailles et qui a abandonné Paris décidé à se battre contre l'envahisseur. Devant se rendre à Bruxelles, il compose un poème pour célébrer la ville martyre. Il écrit beaucoup entre avril et mai, toujours de la poésie, et ne prends pas parti pour les représailles abominables des Versaillais. En somme, il a défendu la Commune sans jamais se mettre de son côté ! Le grand homme aurait sans doute espéré une révolution sans révolution, sans crimes, sans fusillades de masse, sans briser la colonne Vendôme comme l'a fait sottement Courbet, sans l'incendie gigantesque qui a détruit l'Hôtel de ville, les Tuileries et les entrepôts de la Villette. Hugo, en politique, a pas mal louvoyé, de monarchiste, il est devenu républicain, puis partisan du prince Louis-Napoléon, puis l'adversaire acharné du Second Empire pendant son long exil à Guernesey. La lettre qu'il a écrite au directeur du journal Le Rappel insiste sur le fait qu'il est pour la Commune. Il impute la faute de ce qui se passe à l'assemblée partie se réfugier à Bordeaux. Il se déclare même « homme de révolution ». Quand tout a été fini, il prend la défense des insurgés, mais encore une fois dans une lettre adressée au directeur d'un périodique belge. Mais jamais il n'a pris la plume pour son sentiment. Nul ne peut mettre en doute la bonne fois de l'auteur des Misérables, mais il aurait pu jouer un rôle dans ce drame national. Il n'aurait pas pu changer le cours des événements, bien sûr, mais au moins faire entendre sa voix, qui comptait tant alors. Il faut néanmoins prendre en ligne de compte qu'il en appelle à une amnistie dès 1872 et cela avec beaucoup de ferveur.

Ma vie de pingouin, Kàtarina Mazetti, traduit du suédois par Léna Grumbach, Babel, 118 p., 870 euro.

C'est l'histoire d'une croisière dans les terres australes. Il y a trois personnages, tous un peu grotesques et bizarres et puis il y a des voix que l'on entend provenir des cabines du navire. L'histoire est racontée par tous ces personnages à qui l'ont fait découvrir les paysages de glace et la faune qui y demeure. Chacune de ces figures nous raconte sa traversée, à sa manière, avec des pans entiers de leur existence qui permet de mieux comprendre leurs réactions. Et souvent, les situations relatées ou vécues sont assez cocasses. Car ce qui fait la qualité de ce livre, c'est cette forme d'humour un peu grinçant, mais pas trop poussé, qui rend la lecture de ces monologues intérieurs des plus divertissants. C'est dans l'ensemble une représentation assez sarcastique du monde où nous vivons, toujours tiraillé entre la volonté de l'homme moderne de découvrir le monde (donc en le profanant) et de le protéger par des moyens souvent absurdes et illusoires. Ce n'est certes pas un roman inoubliable, mais c'est tout de même quelque chose de très plaisant à lire. Il faut bien admettre que notre société engendre des comportements et des curiosités qui, si elles peuvent sembler légitimes, sont malgré tout une curieuse façon de considérer le monde comme une sorte de musée. Sous prétexte d'écologie, on va tous en choeur polluer l'Antarctique sans réfléchir à l'absurdité de notre démarche.

La Baleine dans tous ses états, Folio, 240 p., 7,10 euro.

On peut s'étonner que Gallimard se mette à publier ce genre de livre. Non qu'il soit déshonorant ou stupide, loin s'en faut, mais il s'agit d'un ouvrage de vulgarisation, bien fait, mais qui a pour défaut principal de simplifier les choses au point de les rendre schématique. Je ne prendrai pour exemple que le chapitre où il est question du récit biblique de Jonas. Ce qu'apporte le court commentaire de M. François Garde ne nous éclaire guère sur les fondements théologiques et mythiques de cette histoire. Et il en est de même pour l'ensemble de son travail : c'est un collage d'événements réels ou de récits littéraires, tout cela présenté sous une forme romanesque, qui n'est guère faite pour l'approfondissement des thèmes. Ce qu'il nous dit de Pinocchio n'est pas inintéressant, mais toujours trop mince. En somme, si les baleines vous intéressent et si vous voulez savoir l'essentiel de ce qu'elles représentent dans notre culture, alors vous pouvez prendre cet ouvrage avec vous. Mais il ne sera jamais suffisant pour qui éprouve le désir de connaître de manière plus détaillée la signification symbolique ou religieuse de cet animal qui a toujours fasciné les hommes, qui ne l'ont pas moins pourchassé pour en tirer toutes sortes de bienfaits, en dépit des considérations pieuses sur la sauvegarde de l'espèce. L'humanité reste prédatrice malgré ses idéaux protecteurs trop ostensiblement affichés sur la faune et la flore de sa planète.

Excursions dans la zone intérieure, Paul Auster, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Furlan, Babel, 8,80 euro.

Je dois l'avouer sans attendre : je ne fais pas partie des admirateurs inconditionnels de Paul Auster. Mais je dois reconnaître la valeur et les aspects positifs de ce livre autobiographique. L'enfance de l'écrivain américain est d'abord remémorée à travers les yeux du gamin qu'il fut, avec ses découvertes, ses surprises, ses jeux, ses relations avec les adultes. Ensuite, des images en fin de volume accompagnent le texte et c'est toute une époque qui réapparaît à travers son récit et ses documents. La partie sans doute à mes yeux la plus prenante est celle où le jeune garçon raconte les films qui l'ont profondément marqué, comme La Guerre des mondes, d'après H. G. Wells et L'Homme qui rétrécissait, qu'il raconte avec forces détails. C'est absolument frappant, la reconstruction et de l'histoire et des émotions ressenties aux moments décisifs de ces films. A côté de cela sont évoqués des objets communs alors, la bombe atomique, la guerre au Vietnam, l'assassinant de J. F. Kennedy et tous les événements qui se sont déroulés en Amérique pendant les années soixante. La dernière partie est peut-être moins saisissante, car elle a trait à l'adolescent, ses études et à ses premières amours, son séjour en Europe et l'évolution de sa réflexion sur ce qui l'entoure. Enfin, il fait état, sans jamais aller au fond des choses, des origines juives, dont on ne sait jamais si elles sont lointaines ou récentes (ses parents sont en tout cas d'origine polonaise). Ce livre est assez remarquable et écrit avec une réelle dextérité, sans parler bien sûr de sa faculté de se raconter sans tomber dans le piège rousseauiste des « confessions ». Il ne se confesse pas, il ne dit pas tout, et de beaucoup, mais ce qu'il veut bien nous confier suffit à rendre son histoire prenante.

Joséphine Baker, Marie-Florence Ehret, « Littérature », Editions de la Différence, 160 p., 13, 50 euro.

Joséphine Baker est une des icônes du XXe siècle. Je me souviens l'avoir vu mille fois danser sous mes yeux à la télévision à différentes époques de mon existence. Elle est devenue immortelle. En effet, s'il reste une image d'elle, c'est celle de la première artiste noire à connaître un énorme succès en France et à avoir été la rivale de la chanteuse étoile de l'entre deux guerres, Mistinguett. Et puis je me souviens de ses dernières années, où, ruinée, elle luttait désespérément pour garder la maison où elle a élevé les douze enfants qu'elle a adoptés. Ce livre nous fait découvrir tout le reste : son enfance misérable dans le Missouri, dans ce Sud encore très raciste, née à Saint Louis, comme William S. Burroughs (mais lui, c'était un WASP !) et très vite attirée par la musique, qui constituait alors l'une des clefs essentielles de la culture « noire ». Elle porte alors le surnom de Tumpie. A douze ans, elle remporte un concours de danse. A quinze ans, elle a pris la décision de quitter sa famille. Sa mère ne la fait même pas rechercher. A Philadelphie, elle épouse un employé des chemins de fer nommé Baker. Elle a au moins un nom. Elle cherche a se faire embaucher comme danseuse et après bien des refus elle réussit à convaincre un manager qui l'embauche pour un spectacle à New York. Elle quitte son mari. En 1920, on la demande pour faire partie de la Revue nègre à Paris. Elle plaît, a beaucoup d'amants et dîne à La Coupole avec Georges Simenon. C'est une gloire qui ne va pas se démentir jusqu'à la guerre. Quand elle retourne aux Etats-Unis, elle peut enfin donner un peu de sécurité financière à sa famille. Elle est résolue à rejoindre la France libre et le gouvernement provisoire d'Alger, et elle entreprend aussitôt une tournée pour les troupes. Et elle continue à le faire quand Paris est libéré ou quand les forces alliées s'efforcent de chasser les Allemands du reste de la France. C'est une résistante, authentique, mais sans gloire. Mais elle n'en a pas moins incarné l'esprit de résistance. Le reste de son histoire est triste. Elle remonte sur scène, connaît encore un succès incroyable et fait une tournée en Amérique latine, puis aux Etats-Unis, où elle milite pour les droits civils. Malgré les efforts de Jo Bouillon avec qui elle vit depuis quelque temps, son succès ne peut plus durer et elle quitte la scène à cinquante ans. Après elle va être entrainée dans une calamiteuse tourmente financière. Sans doute aurait-on aimé un plus de détails de la reconstruction de son existence, mais on ne peut que se réjouir de connaître l'essentiel du destin de cette grande Américaine qui est devenue une grande Française.

Je cherche l'Italie, Yannick Haenel, Folio, 224 p., 7,10 euro.

Le titre n'est pas très engageant et fait plutôt songer à un essai qu'à une oeuvre de fiction. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on découvre dans cet ouvrage, qui est rédigé comme un roman et qui comporte des passages qui ont trait à l'actualité, la vie sociale, la politique, etc. L'auteur a vécu dans ce pays à l'époque du dernier gouvernement Berlusconi et insiste un peu pesamment sur le caractère ridicule du personnage. Il écoute le « petit peuple » et rapporte des propos qui manifestent le mécontentement des citoyens modestes. Mais tout cela, ce sont des clichés. S'il avait voulu révéler la personnalité pour le moins bizarre du président du conseil, il aurait fallu qu'il l'analyse à fond. Quant à la situation de l'Italie, elle n'est pas merveilleuse, mais c'est quand même la septième nation du monde pour sa richesse ! Et reste Florence, immortelle, qu'il associe souvent aux vers de Dante, et les images sont fortes dans son Inferno. Cependant, tout n'est pas mauvais dans ce livre au titre malheureux. C'est bien écrit, il y a parfois des visions fulgurantes et de beaux moments et un certain bonheur d'écriture qui fait oublier les clichés et une vision très en surface de ce monde assez complexe en réalité. Mais c'est une sorte de maladie française que de vouloir dire ce qu'est l'Italie en France. Stendhal s'y étais essayé et avait souvent échoué. Ce soi-disant cousinage (qui n'existe pas un instant) est un leurre qui conduit les écrivains à manquer l'essentiel, qui leur demeure hors de portée.

Un an après, Anne Wiazemsky, Folio, 240 p., 7,20 euro.

A mi-chemin entre les mémoires et le roman, Un an après relate les relations amoureuses (et intellectuelles) de l'auteur avec Jean-Luc Godard pendant la période tumultueuse de Mai 68. C'est touchant de naïveté et c'est aussi une sorte de récit nostalgique du bon vieux temps d'une révolution qui 'en était pas une. Bien sûr, on est curieux de connaître les faits et gestes de Godard, qui reste un personnage un peu mystérieux ! D'autres personnages célèbres apparaissent dans la vie de la jeune Anne Wiazemsky ! Connaître les détails de la vie intime de la petite actrice avec le cinéaste helvétique et de leur rupture un an plus tard n'est pas une priorité et sa manière de retranscrire les événements de Mai 68 est un peu trop romantique, surtout si l'on a vécu cette période ! Le livre se lit néanmoins sans déplaisir et s'avère malgré tout un témoignage de ces temps désormais lointains. Mais ce n'est pas une vision critique (qui aurait été nécessaire) parce que la clause autobiographique domine sur tout le reste. Toutefois, on découvre non sans plaisir la vie d'Anne Wiazemski et les faits et gestes de Godard : au fond, c'est déjà de l'histoire !

|