Quand Benjamin fait du Fifre d'Édouard Manet le point de fuite de sa pensée sur le sujet de la peinture.

par Gérard-Georges Lemaire

Les six ouvrages de l’artiste paraissent appartenir chacun à un univers distinct. Bien sûr une unité bien relative s’ébauche par le ton général donné à ces créations : elles sont toutes abstraites, construites grâces à des assemblages curieux de couleurs, des formes géométriques souvent inachevées, des « objets » indistincts dérivant dans cet espace. Dans ce cas précis, c’est le col qui tisse un lien entre chacune de ces œuvres.

Ce qu’il a voulu retenir des Leçons de ténèbres, ce n’est pas une scène, ni même un passage, mais un instant révélateur. On a l’impression qu’il est allé chercher cette phrase, ce geste, cette attention donnée à un élément en apparence secondaire, qui modifie pourtant l’intelligence du reste du chapitre. C’est ce qu’a fait Marcel Proust dans A la recherche du temps perdu. C’est le fameux petit pan de mur jaune dans La Vue de Delft de Vermeer qui fait comprendre au mentor du narrateur, Bergotte, qui visite une exposition d’art hollandais alors qu’il est à l’article de la mort, que quelque chose lui a échappé dans son entreprise littéraire, qu’il juge, en quittant ce monde, nulle et non avenue, justement parce qu’il n’a pas su y introduire ce détail insignifiant qui aurait métamorphosé ses ouvrages et qui, dans le cas présent, métamorphose tout dans la peinture.

Dans les assemblages de notre peintre, on retrouve toujours ces objets que l’on croit décoratifs et qui sont, au contraire, les subterfuges par lesquels le spectateur peut accéder à la signification de son projet pictural. Ce ne sont pas des symboles ou des objets oniriques à interpréter, mais de simples indices qui nous mettent sur la voie.

En réalité, Benjamin (Lévesque) n’a pas réalisé une série, mais six tableaux où il revisite le même sujet sous un nouvel angle. Il reprend le col et fait dériver de sa forme arrondie d’autres sphères plastiques, qui possèdent chacune une identité propre, une sensibilité propre, une picturalité propre. Il est évident que l’hypersthénie du peintre fait qu’elles entretiennent les unes avec les autres une sorte de cousinage troublant, jusqu’à des relations incestueuses !

Tout y est suggéré, pas grand chose n’est déclaré : il faut longtemps fréquenter les tableaux pour prendre la mesure et en saisir les raffinements. Qui ne sont pas exclusivement formels, mais liés aux matières employés et aux dispositifs élus à la fin de sa réflexion.

Dans sa brève présentation de son travail, il nous dit vouloir faire entendre la voix de Patrizia Runfola. Il y réussit avec bonheur parce qu’il a su cheminer à son tour dans l’obscurité et atteindre un point qui n’était peut-être pas celui qu’il espérait trouver, mais qui répond pleinement à sa quête.

En sorte qu’il a imaginé une façon diverse de concevoir l’art de peindre, qui est, en partie, une recherche à l’aveugle, et dont le parcours demeure en partie sur la toile ou le papier, avec toutes ces ombres intenses qui sont celles d’une aventureuse (et dangereuse) recherche de l’absolu qui se traduit par tout ce noir et cet or éparpillé quelques fois, représentant, à mes yeux, le Château intérieur de Thérèse d’Avila, mais sans que le but suprême - la lumière divine - ne couronne ses longues errances, l’or servant d’empreinte à ce qui en l’être humain fait corps (et âme) avec quelque chose qui le transcende et qui est en lui.

précédent 1 2 3 4 5 suite

- Entretien avec Benjamin -

le 8 novembre 2012

par Daphné Brottet - Quand Benjamin fait du Fifre d'Édouard Manet le point de fuite de sa pensée sur le sujet de la peinture.

par Gérard-Georges Lemaire - Voyage en peinture

ou

Voyage au bout de la nuit

(mais c’est déjà pris)

par Odile Dorkel - Benjamin

par Sapho - La théophanie

Un homme et une femme regardent un tableau de Benjamin

par Max Guedj - L'art de l'effeuillage

ou L'étoffe des libertins

par Jean-Claude Hauc - L'œil écrivain

par Christophe Averty - Deux clins d'œil :

Gérard de Lairesse par Jean-Michel Charbonnier

et Le costume byzantin par Eudes Panel.

- Sensus communis. À propos des photographies de Philippe Monsel

par Luc Ferry - Banditi dell’Arte, une ontologie

de l’« hors normes » ?

par Marie-Noëlle Doutreix - Les tableaux Tounes Boules (turn cut)

d'Arthur Aeschbacher

par Gérard-Georges Lemaire - Une biennale pour l'architecture

partagée : une promenade dans l'arsenal

par Giancarlo Pagliasso - Tatline / art et monde nouveau

par Giancarlo Pagliasso - L'art et le cyclisme

par Leonardo Arrighi - Éloge de Simon Hantaï

par Gérard-Georges Lemaire - Philippe Richard

par Vianney Lacombe

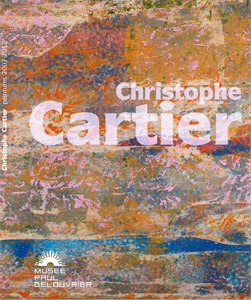

Christophe Cartier

Christophe Cartier