Quand Benjamin fait du Fifre d'Édouard Manet le point de fuite de sa pensée sur le sujet de la peinture.

par Gérard-Georges Lemaire

Il ne fait aucun doute que la « belle âme » de Benjamin (Lévesque) a beaucoup à partager avec l’esprit de ce que Patrizia Runfola écrivait quand elle parlait de la Mort qui avance : « et je pense que j’aurais voulu mettre un costume avec une petite gorgerette, un habit d’un jaune doré, comme dans une peinture ancienne, et raconter des choses belles et rares que j’ai possédées par l’esprit, toutes les émotions dont je me suis rapprochée sans peur… »

II

Automne 1866 : Edouard Manet présente le Joueur de fifre au jury du Salon. Il est refusé. Ce n’est pas la première fois que cette mésaventure lui arrive, et ce n’est pas encore la dernière. « J’ai envoyé à l’exposition des tableaux ; je compte en faire des photographies et vous en envoyer : un portrait de Rouvière, dans le rôle d’Hamlet […] et un fifre des voltigeurs de la garde… », écrit-il à Charles Baudelaire le 27 novembre. Mais le portrait de ce gamin qui fait partie de la garde impériale de la caserne de la Pépinière n’a pas transporté d’enthousiasme ceux qui l’ont vu dans son atelier cette année-là, à l’exception d’Emile Zola, qui n’est encore qu’un tout jeune écrivain et journaliste. Quand le peintre organise sa rétrospective à l’Alma en 1867, il proclame haut et fort dans L’Evénement du 7 mai : « L’œuvre que je préfère est certainement Le Joueur de fifre refusé […] Sur un fond gris et lumineux se détache le jeune musicien, en petite tenue, pantalon rouge et bonnet de police. Il souffle dans son instrument en se présentant de face. »

Les spécialistes ont tous observé qu’Edouard Manet revenait d’un bref voyage en Espagne et qui avait marqué par son admiration renforcée pour Vélasquez qu’il a vu au musée du Prato à Madrid. D’autres se sont interrogés sur l’identité du sujet, qu’ils pensent être Victorine Meurent, le modèle préféré de l’artiste. Enfin, d’autres encore insistent sur le fond absent, qui donne le sentiment que la figure ressemble à celles de l’imagerie d’Epinal -, ce que Zola perçoit déjà.

Mais personne ne la met dans la perspective de la démarche de Manet à cette époque : en 1863, il a présenté Le Bain (qui sera appelé plus généralement Le Déjeuner sur l’herbe) au Salon des refusés, en 1865 Olympia au Salon proprement dit, mais aussi deux tableaux religieux, Le Christ soutenu par les anges en 1864 et Le Christ insulté par les soldats l’année suivante, Ces deux compositions ne lui valent plus les plaisanteries, les rires et les houris des précédents, mais une hostilité du public et un assez grand consensus parmi les critiques pour les lui reprocher. Même Théophile Gautier, plutôt favorable et bien loin d’être un partisan de la calotte, ne peut le suivre sur ce chemin. Le Fifre, thème beaucoup moins sulfureux, arrive après un déferlement de scandales qui touchent à sa manière de peindre et à sa manière de traiter ses sujets, surtout quand ils sont sacrés.

précédent 1 2 3 4 5 suite

- Entretien avec Benjamin -

le 8 novembre 2012

par Daphné Brottet - Quand Benjamin fait du Fifre d'Édouard Manet le point de fuite de sa pensée sur le sujet de la peinture.

par Gérard-Georges Lemaire - Voyage en peinture

ou

Voyage au bout de la nuit

(mais c’est déjà pris)

par Odile Dorkel - Benjamin

par Sapho - La théophanie

Un homme et une femme regardent un tableau de Benjamin

par Max Guedj - L'art de l'effeuillage

ou L'étoffe des libertins

par Jean-Claude Hauc - L'œil écrivain

par Christophe Averty - Deux clins d'œil :

Gérard de Lairesse par Jean-Michel Charbonnier

et Le costume byzantin par Eudes Panel.

- Sensus communis. À propos des photographies de Philippe Monsel

par Luc Ferry - Banditi dell’Arte, une ontologie

de l’« hors normes » ?

par Marie-Noëlle Doutreix - Les tableaux Tounes Boules (turn cut)

d'Arthur Aeschbacher

par Gérard-Georges Lemaire - Une biennale pour l'architecture

partagée : une promenade dans l'arsenal

par Giancarlo Pagliasso - Tatline / art et monde nouveau

par Giancarlo Pagliasso - L'art et le cyclisme

par Leonardo Arrighi - Éloge de Simon Hantaï

par Gérard-Georges Lemaire - Philippe Richard

par Vianney Lacombe

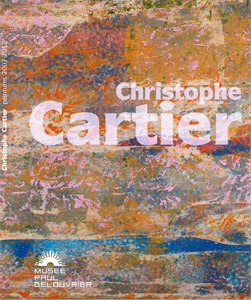

Christophe Cartier

Christophe Cartier