Quand Benjamin fait du Fifre d'Édouard Manet le point de fuite de sa pensée sur le sujet de la peinture.

par Gérard-Georges Lemaire

Après sa disparition, Manet se transforme en icône de l’art moderne. Ses toiles sont souvent l’objet de variations en tous genres dont celle de Pablo Picasso à propos du Déjeuner sur l’herbe est la plus célèbre sans doute. Picasso a longuement prémédité cette « adaptation » car il écrit en 1932 après avoir visité une rétrospective de l’œuvre de Manet en 1932 au Musée de l’Orangerie : « Quand je vois le déjeuner sur l’herbe de Manet, je me dis des douleurs pour plus tard. » Et, dès 1854, il commence à travailler sur ce projet, qui s’est traduit par plus d’une centaine de tableaux, de gravures et de dessins, achevant le cycle complet en 1861.

Benjamin Lévesque s’est emparé du Fifre, peut-être pour sa valeur emblématique (qui n’y penserait pas ?), mais surtout parce qu’il constitue un support idéal pour sa propre méditation sur la peinture en même temps qu’il lui offrait la possibilité de méditer « à voix haute » sur le devenir de cette peinture qu’il recherche. En effet, plus qu’une affirmation de son style, de son caractère, de ses conceptions, il a agi à l’inverse de Picasso. Si cette suite met en valeur son caractère et, d’une certaine façon, sa maniera, elle est aussi destiné à montrer plusieurs modes de peindre, des attitudes qui peuvent sembler contradictoires. Sous ses pinceaux, le fifre apparaît, disparaît quasiment, semble s’inscrire sur la toile en palimpseste, semble parfois s’estomper. Il se déforme ou est dévoré par le fond ou par des éléments superfétatoires. Ainsi, l’artiste utilise toutes les ressources qui sont à sa disposition (ressources techniques, bien sûr, mais surtout ressources intellectuelles) pour en tirer des compositions pouvant frôlant l’abstraction ou la « décomposition » sinon le pastiche caricatural.

Les titres qu’il emploie sont très déconcertants car ils font allusion à des émotions ressenties dans un autre lieu que le musée d’Orsay ou devant un sujet d’une autre nature. Monsignor Guerra au gilet noir, est et n’est plus tout à fait le fifre exécuté d’après Manet. En somme, toutes les ambiguïtés de l’artifice de la peinture sont convoquées ici et exaspérées. Mais toujours avec cette distance, cette finesse et cette subtilité dont peut faire preuve Benjamin Lévesque dans des tableaux qui, en dépit de leurs sfumature, ne laissent pas indifférent. Il y a effectué des métamorphoses profondes de tons, de dessins, de rapport de la silhouette du poseur et du fond, qui n’est plus monochrome chez lui, mais une aire de jeu de signes et de tonalités sourdes. En choisissant de s’exprimer sotto voce (à première vue), il fait en sorte que les trafics pas toujours très catholiques auquel il se livre et que la dénaturation du sujet très « franc » de Manet qu’il pousse parfois jusqu’à un degré élevé d’impudence, il parvient à nous attirer dans son antre et accepter ces mises en scène plastiques. En réalité, en dehors du thème choisi, il n’y a pas de cohérence formelle affichée dans toutes ces pièces. Mais sans aucun doute la haute poésie qu’il parvient à imposer, une étrange manière d’user de la couleur et des formes dans des relations improbables, avec des chairs et des obscurs ou avec des formes aux tons plus vifs qui se détachent sur des ouvrages peu lumineux ont-ils créés une cohérence d’un genre inédit.

précédent 1 2 3 4 5 suite

- Entretien avec Benjamin -

le 8 novembre 2012

par Daphné Brottet - Quand Benjamin fait du Fifre d'Édouard Manet le point de fuite de sa pensée sur le sujet de la peinture.

par Gérard-Georges Lemaire - Voyage en peinture

ou

Voyage au bout de la nuit

(mais c’est déjà pris)

par Odile Dorkel - Benjamin

par Sapho - La théophanie

Un homme et une femme regardent un tableau de Benjamin

par Max Guedj - L'art de l'effeuillage

ou L'étoffe des libertins

par Jean-Claude Hauc - L'œil écrivain

par Christophe Averty - Deux clins d'œil :

Gérard de Lairesse par Jean-Michel Charbonnier

et Le costume byzantin par Eudes Panel.

- Sensus communis. À propos des photographies de Philippe Monsel

par Luc Ferry - Banditi dell’Arte, une ontologie

de l’« hors normes » ?

par Marie-Noëlle Doutreix - Les tableaux Tounes Boules (turn cut)

d'Arthur Aeschbacher

par Gérard-Georges Lemaire - Une biennale pour l'architecture

partagée : une promenade dans l'arsenal

par Giancarlo Pagliasso - Tatline / art et monde nouveau

par Giancarlo Pagliasso - L'art et le cyclisme

par Leonardo Arrighi - Éloge de Simon Hantaï

par Gérard-Georges Lemaire - Philippe Richard

par Vianney Lacombe

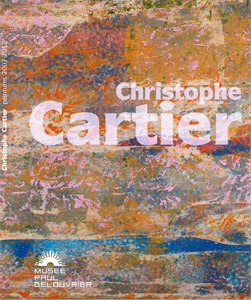

Christophe Cartier

Christophe Cartier